188件中3件を表示しています。このページは54/63ページです。

滞納処分の実務書:債権差押通知書(差押調書・差押調書謄本)

- カテゴリー

- 徴収奥義

徴収奥義353号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)

債権差押通知書(差押調書・差押調書謄本)の取扱いや債権差押えにおける処分禁止効について解説しています。

ここでは、債権差押通知書の送達が重要となり、それが不十分であったたために取立権の行使において問題が生じた判例を紹介しています。

また、債権差押えとは、どういった性質のものか正確に理解しておくことが重要となります。

主な内容と判例は次のとおりです。

1 初めての債権差押え

2 債権差押通知書

3 差押調書及び差押調書謄本

4 滞納者に対する処分の禁止

5 債権証書の取上げ

6 債権差押えの効力

7 履行の禁止

8 差押えの相対的無効と手続相対効

最三判昭48.3.13(民集27-3-344)

最三判昭55.1.11(民集34-1-42、金法914-126)

東京高判昭53.7.19(民集34-1-57、判時902-59)

東京地判昭52.2.28(民集34-1-50、金商595-8)

最二判昭40.11.19(民集19-8-1986、判時434-33、判タ185-86)

滞納処分の実務書:差押えする債権の範囲

- カテゴリー

- 徴収奥義

徴収奥義352号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)

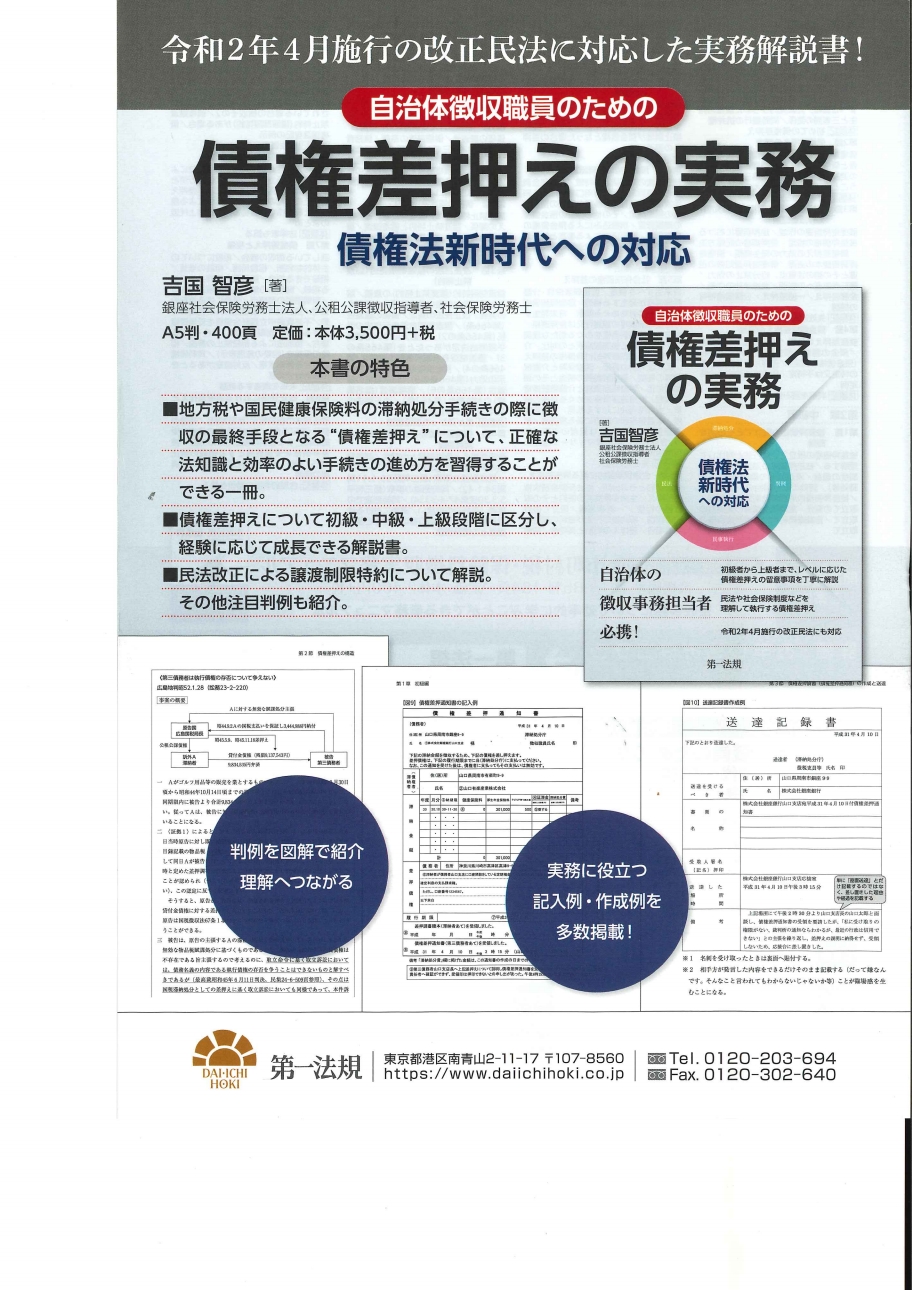

前記契約者様には、今月刊行の自治体徴収職員のための債権差押えの実務を贈呈いたします。

目次の更新をしました。

全額差押え及び継続的な収入に対する差押えの効力について解説をしています。

後半部分では、社会保険労務士としての見地からの解説を行っております。

主な内容と掲載判例は次のとおりです。

1 意外な結果・結末

2 全額差押え

3 継続的な収入に対する差押えの効力

4 診療報酬債権に対する差押えの沿革

5 継続収入における差押え

6 給料債権における差押えの効力

7 高年齢者雇用における差押えの効力

⑴ 最三決平17.12.6(民集59-10-2629、金法1769-39)

⑵ 最二判昭53.12.15(集民125-839、判時916-25)

⑶ 札幌高決昭60.1.16(判タ586-82)

⑷ 最三判平11.1.29(民集53-1-151)

⑸ 最二判昭55.1.18(集民129-37、判タ409-77、判時956-59)

滞納処分の実務書:債権差押えにおける被差押債権の特定

- カテゴリー

- 徴収奥義

徴収奥義351号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)

債権差押えについて、しばらく民法の解説が続いておりました。今号からは、債権差押えにおける手続きの解説が中心となります。

第三債務者・差押債務者・差押債権者・差押年月日という基本的な事項から、被差押債権の特定の意義、その方法について解説しています。

判例からの考察も充実しております。

主な内容と掲載判例は次のとおりです。

1 第三債務者・差押債務者・差押債権者

2 差押年月日

3 債権・被差押債権

4 被差押債権の特定

5 被差押債権特定の意義

6 被差押債権が特定されたことになる要件

7 将来債権の差押え

⑴ 最三決平23.9.20(民集65-6-2710、判時2129-41、判タ1357-65)

⑵ 東京高決平8.9.25(判時1585-32、金法1479-54)

⑶ 大阪高決昭30.5.19(高民集8-320)

⑷ 東京地判昭36.10.30(下民集12-2610)

⑸ 最三判昭46.11.30(判時653-90)

⑹ 東京地判昭36.6.16(判時266-25)

⑺ 福岡高判昭35.6.28(訟務6-8-1507)

⑻ 佐賀地判昭35.3.29(下民集11-3-613)